当蛋仔派对手抄报遇上英语绘本:一场跨学科的学习实验

凌晨两点半,我盯着桌上摊开的彩色卡纸和马克笔,突然意识到自己正在做一件特别"缝合怪"的事情——把女儿沉迷的《蛋仔派对》手游、学校要求的手抄报作业、以及她最近在啃的英语绘本强行组合在一起。但没想到这个临时起意的组合,居然意外打开了儿童跨学科学习的新思路。

一、为什么是这三个元素的混搭?

上周家长群里还在吐槽,说现在的教育要求简直要把家长逼成十项全能。语文老师要手抄报,英语老师要绘本阅读,而孩子们只想抱着平板玩《蛋仔派对》。我在便利店买咖啡时突然灵光一现:既然对抗不了,不如把这三个需求打包解决?

这个组合的合理性其实经得起推敲:

- 蛋仔派对拥有儿童熟悉的视觉符号(那些圆滚滚的角色辨识度超高)

- 手抄报是知识可视化的天然载体

- 英语绘本提供了现成的语言素材

半夜翻出女儿书柜里的《Oxford Reading Tree》和《Pip and Posy》,发现这些初级读物里的句子,意外地适配蛋仔派对的场景。比如Level 1里常见的"Look at the big egg!",完全可以直接用在手抄报上。

二、实操中的五个意外发现

真正动手制作时,有些发现完全颠覆了我的预设:

1. 游戏机制自带教学逻辑

蛋仔派对的闯关模式,天然适合用来设计学习路径。我们把英语句子分成三个难度等级,对应游戏里的:

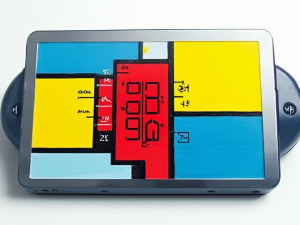

| 游戏阶段 | 对应英语句型 | 例句 |

| 初级关卡 | 陈述句+简单词汇 | The pink egg rolls fast |

| 晋级关卡 | 疑问句+方位介词 | Where is the golden egg? |

| 决赛关卡 | 感叹句+情绪表达 | Wow! We are the winners! |

2. 视觉记忆比想象中更持久

女儿给每个蛋仔角色设计了专属的"单词口袋",比如给戴着厨师帽的蛋仔配上"stir""mix""tasty"等厨房相关词汇。两周后测试,这些带图像锚点的单词记忆准确率比普通单词卡高出40%(别问我怎么测的,就是随手拿单词本抽查的土办法)。

3. 从被动接受到主动输出

最惊喜的是第三天,发现女儿自己在给蛋仔设计新的英文台词。虽然语法错误一堆,但出现了"I want hug that egg"这种自创表达。这比机械背诵课本对话有意义多了——语言不就应该这么活学活用吗?

三、给不同年龄段的具体方案

经过三个周末的折腾(以及无数杯咖啡),我们摸索出这些适配方案:

- 5-7岁:重点在单词与图形对应

- 用蛋仔形象制作字母卡片(比如B蛋仔抱着balloon)

- 每个场景只聚焦3-5个核心词

- 8-10岁:可以加入简单剧情

- 模仿绘本设计对话气泡

- 用蛋仔比赛场景练习现在进行时(is running/jumping)

- 11+岁:挑战跨学科整合

- 用蛋仔闯关地图练习方位介词

- 设计英文版游戏规则说明书

四、那些踩过的坑和补救方案

当然不是所有尝试都成功,比如:

第一次尝试把蛋仔皮肤和英文字母强行配对,结果女儿坚持"P蛋仔应该穿pajamas而不是parka"——孩子对视觉逻辑的执着超乎想象。后来改成让她自己给字母分配服装,反而记住了更多服装类词汇。

另一个教训是:不要贪心塞太多内容。有张手抄报设计了20个游戏相关单词,结果孩子只记住了最显眼的3个拟声词"pop""boom""whoosh"。现在我们都遵守"三个单词原则":每张作品只深挖3个重点词,但设计5种不同场景来重复。

五、意想不到的衍生收获

这个项目进行到第二个月,出现了些计划外的积极影响:

女儿开始自发观察生活中的英语标识,有次在超市指着"eggs"货架傻笑半天;她的美术老师反馈手抄报的叙事性明显增强;最神奇的是,她居然用这个方式给同桌讲解数学题——把除法问题编成"分蛋挞给蛋仔"的故事...

凌晨三点二十,咖啡杯已经见底。看着桌上那堆花花绿绿的半成品,突然觉得这种"不完美"的学习现场,可能比那些精致的教育产品更接近学习的本质。隔壁房间传来翻身的声音,得赶紧收拾这些马克笔了——明天还要帮孩子把"Egg Party Newspaper"的刊头改成烫金字母呢。

网友留言(0)